В июне каждого года отмечается очередная годовщина с начала археологических раскопок на территории Херсонесского городища , которые вместе с начавшимися несколькими годами ранее раскопками в Керчи положили начало систематическим археологическим исследованиям на территории России вообще и археологии как науке в частности.

Если говорить прямо, то первоначально начатые в 1827 году лейтенантом Крузе по распоряжению командующего Черноморским флотом адмирала Грейга раскопки на Херсонесском городище не преследовали научных целей. Они были связаны с тем, что только что пришедший к власти император Николай I в 1826 году высказал желание поставить обелиск на месте крещения князя Владимира. Вскоре это желание преобразовалось в проект постройки собора.

Именно с целью нахождения места крещения князя Владимира, и была направлена в Херсонес экспедиция лейтенанта Крузе. В результате работ этой экспедиции было определено положение и контуры комплекса храмов на центральной площади Херсонеса.

Находившийся там самый большой храм было решено считать тем самым местом, где произошла церемония крещения князя Владимира.

Однако после выполнения поставленной задачи лейтенант Крузе настолько пристрастился к раскопкам, что, согласно некоторым документам Одесского общества истории и древностей, ему удалось на некоторое время получить территорию Херсонесского городища на несколько лет в качестве имения.

В период 1830-1835 годов раскопки в Херсонесе производились другим флотским офицером - лейтенантом князем Барятинским . Кроме Херсонеса им были начаты раскопки на островке в Казачьей бухте.

В отчете Одесского общества истории и древностей упоминается об открытии во время раскопок, проводимых Барятинским в Херсонесе, так называемой Восточной базилики .

Новый этап археологических исследований Херсонеса начался после создания в 1839 году в Одессе общества истории и древностей, которое начало проводить систематические раскопки по всей территории Причерноморья.

Практически сразу после своего возникновения общество проявило большой интерес к Херсонесу и начало в нем раскопки. Большую помощь в этом обществу оказывал Черноморский флот. В 1845 году по просьбе общества командующий Черноморским флотом адмирал Лазарев поручил капитан-лейтенанту в отставке, директору Севастопольского статистического комитета З. А. Аркасу составить топографический план Херсонеса и его ближайших окрестностей.

В 1846 году З. А. Аркас избирается действительным членом Одесского общества истории и древностей и с этого момента и до 1854 года руководит археологическими работами на территории Херсонеса. В это же время на территории Херсонеса периодически производил раскопки чиновник министерства двора Корейша , искавший древние клады.

В 1851 году на Херсонесском городище производила раскопки экспедиция, возглавляемая лейтенантом Шемякиным

.

В 1853 - 1854 годах раскопки в Херсонесе производились экспедицией известного российского археолога, одного из основателей Русского и Московского археологических обществ, Государственного исторического музея в Москве графа А. С. Уварова.

За эти два года экспедицией Уварова в Херсонесе на берегу моря была раскопана базилика V-VI веков нашей эры, которую в 1851 году начала раскапывать экспедиция лейтенанта Шемякина. Впрочем, Шемякин продолжал работы и в 1853-1854 годах, находясь в составе экспедиции Уварова, так как Уваров осуществлял лишь общее наблюдение и руководство. Тем не менее, раскопанная базилика получила наименование Уваровской.

Недостатком археологических исследований того периода было то, что на них в большинстве случаев смотрели как на добычу экспонатов для музеев и частных коллекций. Эта практика наносила большой ущерб научным исследованиям, так как находки, не будучи научно описанными и зафиксированными по месту их обнаружения, теряли научную ценность.

Большие затруднения археологическим исследованиям в Херсонесе создавали попытки православной церкви сделать Херсонес исключительно церковной святыней. В начале 50-х годов XIX века в Херсонесе создается монастырь.

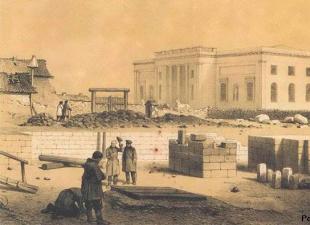

В 1861 году территория Херсонесского городища полностью переходит во владение монастыря, статус которого был весьма упрочен тем, что на церемонии закладки Владимирского собора на центральной площади Херсонеса 23 августа 1861 года присутствовал император .

В ходе строительства собора и монастырских зданий в 1861-1891 годах были уничтожены или повреждены многие археологические памятники.

В период 1891-1920 годов монастырь имел многочисленную братию, бродившую по городищу и из любопытства или корыстолюбия расхищавшую памятники старины, мешавшую научным исследованиям.

В период 1861-1876 годов раскопки в Херсонесе проводил только монастырь. Раскапывался только византийский Херсонес с его многочисленными православными церквами и часовнями. Из находок, полученных при этих раскопках, при монастыре был создан христианский музей.

В период 1861-1876 годов раскопки в Херсонесе проводил только монастырь. Раскапывался только византийский Херсонес с его многочисленными православными церквами и часовнями. Из находок, полученных при этих раскопках, при монастыре был создан христианский музей.

В 1876 году Одесское общество истории и древностей вновь начинает раскопки в Херсонесе, которые продолжались до 1888 года. В ходе этих раскопок была расчищена главная улица, найдены бассейны для сбора дождевой воды и засолки рыбы, обнаружена мраморная плита с надписью в честь понтийского полководца Диофанта, спасшего Херсонес от натиска скифов, раскопан городской водопровод.

Раскопки 1885 - 1888 годов в Херсонесе проводились под руководством известного крымского краеведа генерал-майора инженерной службы Аркадия Львовича Бертье-Делагарда , потомка известного наполеоновского маршала.

Будучи военным инженером, Бертье-Делагард спроектировал и руководил строительством в Крыму нескольких десятков набережных, портовых сооружений и береговых батарей. Но свою известность он получил как выдающийся крымский краевед, историк и археолог.

С 1888 по 1914 год раскопки Херсонеса велись Императорской археологической комиссией.

В период 1888—1907 годов этими раскопками руководил К.К. Костюшко-Валюжанич

.

За эти, почти два десятилетия археологических работ под его руководством было раскопано несколько городских кварталов, храмов, 2400 могил и склепов, найдена высеченная на каменной плите присяга гражданина Херсонеса

, получившая мировую известность, а также ряд других письменных памятников.

Одновременно, в это же время были проведены раскопки на острове в Казачьей бухте, начаты исследования, так называемого Страбонова Херсонеса находящегося на мысе Херсонес, раскопки храма на мысе Феолент.

От археологии Костюшко-Валюжанича, постоянно отвлекала длившаяся все эти годы борьба с Херсонесским монастырем, который непрерывно слал на него доносы в Петербург с обвинениями в религиозной и политической неблагонадежности.

В 1892 году Костюшко-Валюжанич основал в Херсонесе археологический музей. Правда, его истинное состояние полностью соответствовало его же названию - Склад древностей Императорской археологической комиссии, поскольку вплоть до 1925 года он и был по сути складом, размещаясь в одноэтажном бараке.

После смерти Костюшко-Валюжанича в 1907 году, некоторое время раскопками и музеем заведовал его зять - офицер севастопольской крепостной артиллерии штабс-капитан В. Рот . Но он не имел соответствующего образования, и в июне 1908 года раскопки и музей возглавил Р.Х. Лепер , бывший до этого секретарем Русского археологического института в Стамбуле.

Современная история Херсонесского музея и раскопок началась в 1925 году, когда музею были переданы все помещения закрытого в 1921 году Херсонесского монастыря.

В 1925 году также возобновились прерванные первой мировой и гражданской войнами раскопки. Они продолжались вплоть до 1941 года, затем были вновь прерваны Великой Отечественной войной. В 1946 году исследования возобновились и продолжаются до настоящего времени. К сегодняшнему дню в фондах музея находится более 400 тысяч единиц хранения.

За свою историю Херсонес пережил римское и византийское владычество, но во все времена город оставался культурным и политическим центром, о чем свидетельствует упоминание Херсонеса в «Географии» греческого историка Страбона: «Многие цари посылали детей своих ради воспитания духа и в котором риторы и мудрецы всегда были почетными гостями». Херсонес пришел в запустение после набегов кочевников XIII–XIV веков и возродился в XIX столетии как памятник археологии.

История города

Фундамент города заложен выходцами из Гераклеи Понтийской и острова Делос. Первоначально территория города, которая не превышала 4 га, сосредоточивалась на небольшом мысе у входа в современную Карантинную бухту. Поселение окружала оборонительная стена, за которой находился некрополь. Жители города вели торговые отношения с Гераклеей Понтийской, островами Средиземноморья и Аттикой.

Ко второй четверти IV века до н. э. Херсонес Таврический представлял собой рабовладельческую республику с демократической формой правления, при которой народное собрание являлось основным законодательным органом власти, а гражданским правами обладали только первопоселенцы и их потомки.

В середине IV века до н. э. раннее поселение расширяется вглубь Гераклейского полуострова, площадь города увеличивают почти в 10 раз. Одновременно осваивается и сельскохозяйственная территория - хора. Археологические раскопки показывают, что в городе существовала регулярная система городской застройки, при которой улицы пересекались под прямым углом, образуя кварталы с типовыми жилыми домами.

Уже с I века н. э. в городе фиксируется эпизодическое присутствие римских войск: при раскопках найдены статуи легатов римских провинций. В начале ІІ века н. э. римское присутствие в Херсонесе расширяется, здесь появляется постоянный римский гарнизон и город выполняет роль важного форпоста Римской империи в Таврике. Со второй половины ІІІ–IV веков готские войны ослабили римское военное присутствие в регионе, в том числе и в Херсонесе.

В 322 году Херсонес оказывает военную помощь Константину Великому на Дунае, за что тот подтверждает данные ранее городу свободу и отсутствие податей. В дальнейшем Херсонес оказывается под властью Византийской империи и в городе распространяется христианство.

В 987 году князь Владимир предпринял военный поход против Херсонеса, взяв его в осаду с моря и суши, - город был вынужден сдаться. Войдя в город, русский князь попросил руки царевны Анны, сестры императора Василия II, и получил согласие при условии принятия им христианской веры. Именно в Херсоносе, или Корсуне, как называли город славяне, Владимир принял крещение.

Археологические раскопки

Первые описания руин Херсонеса составлены в 1595 году послом польского короля М. Броневским. В XVIII веке, с началом строительства поблизости Херсонеса крепости Севастополь, остатки сооружений древнего города стали служить строительным материалом для нового поселения. Усилиями общественных деятелей, понимавших значение древнего Херсонеса, в 1805 году вышло распоряжение Александра I «Об ограждении от разрушения древностей Тавриды», что значительно уменьшило масштабы разграбления.

Первые археологические раскопки проводит в 1827 году лейтенант К. Крузе, по приказу командующего Черноморским флотом адмирала А.С. Грейга. В то же время работы ведут граф и графиня Уваровы и Одесское общество истории и древностей.

В 1852 года на территории херсонского городища был открыт мужской монастырь Святого Владимира, обитатели которого также занимались раскопками древнего города.

С 1888 года заведующим раскопками Херсонеса назначен К.К. Косцюшко-Валюжинич, который все свою жизнь служил идее исследования и сохранения древнего города. За время раскопок был обнаружены и изучены городские кварталы эллинистического полиса с жилыми домами, оборонительные стены, остатки нескольких базилик, а в 1952 году был открыт первый в Северном Причерноморье античный театр.

Музей Херсонеса

В 1892 году открылся первый музей Херсонеса, который назывался «Склад местных древностей». Во время Первой мировой войны херсонская коллекция была эвакуирована в Харьков, где она хранилась в библиотеке Харьковского университета. В 1920 году после установления в Крыму советской власти музей был реорганизован, экспозицию перевели в бывшие монастырские здания, систематизировали фондовые коллекции, создали новую музейную экспозицию и продолжили раскопки городища.

В годы Великой Отечественной войны коллекцию музея эвакуировали на Урал, а территория древнего городища и хоры превратилась в укрепрайон с различными военными сооружениями, при этом значительно пострадав.

В 1978 году на базе Херсонского музея создан государственный заповедник, сегодня это крупное научно-исследовательское и музейное учреждение на археологической территории более чем 290 га. Музейная коллекция насчитывает свыше 214 тыс. экспонатов. Сред них - памятники нумизматики, эпиграфики, архитектурные детали, скульптура, поливная керамика, изделия из кости, бусы, светильники, мозаики.

23 июня 2013 года на 37-й сессии Комитета всемирного наследия серийный объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Херсоне́с Таври́ческий, или просто Херсонес (др.-греч. Χερσόνησος — ἡ χερσόνησος: «полуостров»; в византийское время — Херсон, в Генуэзский период — Сарсона, в русских летописях — Корсунь) — полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией.

История

Херсонес был греческой колонией, основанной в 529/528 гг. до н. э. выходцами из Гераклеи Понтийской, находившейся на малоазийском побережье Черного моря. Он расположен в юго-западной части Крыма, у бухты, которая в настоящее время называется Карантинной. В наиболее ранних слоях Херсонеса археологами было найдено значительное число черепков (обломков)архаической чернофигурной керамики, которая датируется временем никак не позже VI в. до н. э.)

Через сто с небольшим лет после основания территория Херсонеса уже занимала все пространство полуострова, лежащего между Карантинной и Песочной бухтами (в переводе с греческого «Херсонес» и означает полуостров, а Таврикой (страной тавров) эллины называли южный берег Крыма). Херсонес принимал активное участие в общегреческих праздниках, спортивных состязаниях, вел активную внешнюю политику. В IV-III вв. до н. э. Херсонес выпускает массовые серии серебряных монет, успешно конкурировавших с другими валютами черноморского региона.

В III в. до н. э. в Херсонесе жил историк Сириск, описавший историю города и его взаимоотношения с Боспором и другими городами Причерноморья. Упоминание об этом историке сохранил памятный декрет, датирующийся второй половиной III в. до н. э.

Все годы существования государства херсонеситам приходилось вести войны. Во II век до н. э. шла кровопролитная, длительная война со скифами. Была утрачена Керкинитида, разрушен Калос Лимен, враг неоднократно стоял у ворот города. Херсонес вынужден был обратиться за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который направил в Крым большой отряд во главе с полководцем Диофантом. Действуя во главе объединенной армии, куда входили херсонесские и понтийские войска, Диофант в продолжение трех кампаний (около 110-107 гг. до н. э.) разгромил скифов, взял Феодосию, прошел на Керченский полуостров и захватил Пантикапей.

Однако и Херсонесу не удалось сохранить свою самостоятельность: он вошёл в состав державы Митридата. С тех пор город находился в постоянной зависимости от Боспорского государства.

После смерти Митридата VI Евпатора политическая карта всего Восточного Средиземноморья кардинально изменилась. Выбирая из двух зол меньшее, херсонеситы стремились «стать под твердую руку» Рима в качестве «свободного города» и избавиться от унизительной опеки полуварварских царей Боспора. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь даровал городу желаемое. Однако позднее, следуя своему излюбленному принципу «разделяй и властвуй», римские императоры то подчиняли город своим союзникам — боспорским царям, то предоставляли ему «свободу», когда необходимо было сдержать амбиции боспорских монархов.

В первых веках н. э. в Херсонесе утверждается олигархическая республика, власть в которой принадлежала незначительному кругу влиятельных, знатных и послушных Риму лиц. В 60-е годы I века римляне организовали крупную военную экспедицию в Таврику, чтобы дать отпор скифам, вновь угрожавшим городу. После разгрома скифов войсками трибуна Плавтия Сильвана, Херсонес становится форпостом римских войск в Северном Причерноморье.

В цитадели города, сменяя и дополняя друг друга, стояли отряды I Италийского, XI Клавдиевого и V Македонского легионов из провинции Нижняя Мёзия (тер. совр. Болгарии), а в херсонесской гавани базировались корабли мёзийского Флавиевого флота. В городе находилась ставка военного трибуна, командовавшего сухопутными и морскими силами в Крыму.

На рубеже III — IV вв. в Херсонесе появляются первые последователи христианства. С началом новой эры в Херсонес проникает христианство, в V в. оно становится официальной религией. Безжалостно разрушаются памятники античного искусства, театр, храмы, их заменяют христианские церкви, часовни. В составе Римской державы в IV—V вв. город ведет изнурительную борьбу за выживание, сдерживая сильнейший натиск варваров, среди которых особой свирепостью отличались гунны. Херсонес, защищенный мощными оборонительными стенами, продолжает жить ещё тысячелетие, но уже в условиях нового, феодального строя.

В V веке Херсонес вошел в состав Византийской империи, а в IX в. стал одной из её военно-административных областей. К этому времени изменился не только внешний облик средневекового города, но и его имя: византийцы называли его Херсоном, славяне — Корсунем. Вплоть до XIII в. он был форпостом Византии в Крыму. В это полутысячелетие своей истории Херсон оказывался в перекрестии военно-политических интересов Хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев, но врагу лишь однажды удалось вступить в городские пределы. В 988 году киевский князь Владимир после нескольких месяцев осады захватил город. Взятие Корсуни позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и жениться на византийской царевне Анне. В сознании древнерусских летописцев захват Корсуни неразрывно связан с Крещением Руси и предшествовал распространению православия среди русского народа.

Провал в 1204 г. IV-го крестового похода привёл к развалу Византийской империи на ряд мелких государств и резкой активизации мусульманских и кочевых народов. Всё это имело самые печальные последствия для Херсонеса. В первой половине XIII в. хозяевами Причерноморья стали турки-сельджуки, подчинившие себе всю транзитную торговлю. В 1223 г. свой первый набег на Крым совершили монгольские орды хана Батыя; южный берег полуострова подвергся нападениям турок-сельджуков. В 1299 г. южную и юго-западную Таврику разорила орда татарского хана Ногая. Не смог устоять и Херсонес. Во второй половине XIII в. главные торговые пути переместились в восточную часть Таврики, где генуэзцы основали свои торговые фактории Кафу (совр. Феодосия), Солдайю (совр. Судак), а вблизи Херсона возникает Чембало (совр. Балаклава).

В середине XIV в. контроль над городом осуществляли генуэзцы, но вернуть ему былое могущество не удалось. Великий князь Литовский Ольгерд, разбил крымскотатарское войско в 1363 году близ устья Днепра, вторгся в Крым, опустошил Херсонес и захватил здесь все ценные церковные предметы. Преемник его Витовт в 1397 году пошёл на Крым, дошел до Каффы и снова разрушил Херсонес.

Не следует думать, что в XIII — XIV вв. херсониты смиренно наблюдали угасание жизни родного города. Напротив, ремонтировались городские стены и башни, в храмах совершалась служба, мостились улицы, работали мастерские, не пустовали постоялые дворы… Жилые дома украшались орнаментальной резьбой, росписью, фигурными карнизами. Но в 1399 г. темник Едигей предаёт город огню и мечу. После этого сокрушительного удара Херсонесу подняться было не суждено. Херсонес в первую очередь был торговым городом, который исчез, потому что не выдержал конкуренции с генуэзскими колониями: Кафой, Чембало и другими. Они забрали в свои руки торговлю в бассейне Черного моря. Учитывая нравы генуэзских купцов можно представить, что не все методы борьбы с Херсонесом были честными.

В первой половине XV в. ещё теплилась жизнь небольшого рыбацкого посёлка, но вскоре население покинуло и его. Город умер… В XVI в. польский посол Мартин Браневский пишет о Херсонесе: «Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков, многолюдный и славный своею гаванью. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, ещё и теперь возвышается высокая стена и башни многочисленные и большие из тёсаных огромных камней. Этот город стоит пуст и необитаем и представляет одни развалины и опустошение. Дома лежат во прахе и сравнены с землёй…».

Государственный строй

Типичный греческий полис. Херсонесское государство представляло собой рабовладельческую республику с демократической формой правления. Высшим органом власти было собрание всех свободных граждан мужского пола, достигших совершеннолетия. Народное собрание принимало законы и решало важнейшие вопросы. Повседневной жизнью города руководили выборный совет и коллегии, осуществлявшие наблюдение за всей деятельностью жителей города. Видимо, члены совета выбирались на месяц, а его секретарь (грамматевс) — на год. Так называемый царь (василевс) был эпонимом, то есть его именем назывался и датировался год. От древней высокой должности царя сохранились почетные, но только формальные религиозные функции. Для командования войском избиралась коллегия стратегов, позже их заменили архонты.

Коллегия демиургов охраняла чистоту демократического строя. В городе существовали народный суд и специальные должностные лица — дикасты (судьи). Решения суда принимались при помощи голосования камешками, то есть путем тайного голосования, как указано и в херсонесской присяге: «буду судить камешками по законам». Государственная казна и священные суммы находились в ведении различных лиц, которые также выбирались народом, а по окончании срока службы отчитывались перед народным собранием о произведенных расходах. Агораномы наблюдали за порядком на рынке, астиномы — за точностью мер веса и объема, имена последних ставились на монетах и ручках амфор.

Как и в других античных государствах, в Херсонесе придавали большое значение физическому воспитанию и обучению. Поэтому здесь существовала особая должность гимнасиарха. Все эти должности были выборными, выборы производились либо хейротонией (голосование поднятием рук), либо по жребию. К числу наиболее важных должностных лиц относились номофилаки — магистраты, характерные исключительно для аристократических и олигархических государств, где они имели право налагать наказания, назначать послов и прочее. Такая черта аристократического устройства связана с завоеванием и подчинением местного населения и необходимостью быть в постоянной военной готовности, когда большую роль играют представители наиболее состоятельных и знатных семейств, выступающих в качестве силы, укрепляющей, цементирующей вооруженные силы.

Политическая история Херсонеса V-II вв. до н. э. нам почти неизвестна. Пожалуй, только один, но зато очень важный период освещен в источниках очень полно. С III в. до н. э. грозной силой в Северном Причерноморье становятся скифы. Разрозненные их племена постепенно переходят к оседлому образу жизни, земледелию (наряду со скотоводством), образованию племенных союзов. Политическое их объединение завершается созданием крупного государства с центром в Неаполе («Новый город», развалины его — на юго-восточной окраине современного Симферополя). Во главе его становится умный и энергичный вождь — царь Скилур. Скифская знать мечтает о богатствах греческих городов, стремится захватить в свои руки побережье с его заморской торговлей.

В I веке до н. э. Херсонес утратил демократическую форму правления, попал в зависимость от Римской империи и долго служил основным форпостом ее захватнической политики в Северном Причерноморье.

Экономика

Торговля Херсонеса была в основном посреднической. Из греческих городов Малой Азии, островов Эгейского моря и материковой Греции (Гераклея, Синопа, Делос, Родос, Афины) торговцы привозили сюда украшения из драгоценных металлов, оружие, расписную черно-лаковую посуду, оливковое масло, мрамор и т. п. Часть этих товаров перепродавалась соседям — скифам. Значительную долю херсонесского экспорта составляли туземные товары: хлеб, скот, кожи, меха, мёд, воск, а также рабы. Гераклейский полуостров херсонеситы превратили в свою сельскохозяйственную округу — хору, где были возведены укрепления, усадьбы, размежеваны наделы, зазеленели виноградники и сады. Виноградарство и виноделие составило основу местного сельского хозяйства. В самом городе развивались ремёсла: гончарное, кузнечное, литейное, строительное и косторезное дело. Во все времена жители Херсонеса были отменными мореходами и рыбаками.

Римский протекторат способствовал экономическому подъему в I—III вв. Горожане активно укрепляли городские стены и башни, сооружали новые храмы, строили термы (бани), перестраивали театр, провели несколько ниток водопровода. Херсонес вел оживленную торговлю с крупными торгово-ремесленными центрами Черного и Средиземного морей и, прежде всего, со своими традиционными партнерами на южном берегу Понта — Гераклеей, Синопой, Амисом, Амастрией. В Херсонесе периодически возобновлялась чеканка золотой монеты. К традиционно импортируемым в город товарам добавились изящные стеклянные и бронзовые сосуды, разнообразная красно-лаковая керамика, пряности и благовония. Из города в больших объемах вывозилась сельскохозяйственная продукция, кожи, соленая и сушеная рыба, рыбные соусы. В это время рыболовство превращается в самостоятельную отрасль городского хозяйства. В ходе раскопок обнаружено около сотни рыбозасолочных цистерн, емкость некоторых из них достигала 30 — 40 тонн.

После захвата Херсонеса Владимиром, Византия заключила с Русью равноправный союз. Херсонесу, служившему посредником в их торговле, этот союз был очень выгоден. Отсюда в Малую Азию и Византию отправлялись продукты сельского хозяйства и животноводства; из южных стран в Херсонес и далее, на север, везли оружие, ткани, масло.

В XI—XII вв. наблюдается некоторое ослабление торгово-экономических позиций Херсона. Однако он сохранил своё значение как опорный пункт византийского военно-политического присутствия в регионе, о чём говорят находки печатей севастов — высших чиновников, членов императорских фамилий.

Со временем могущество Византии ослабело, и в XIII в. торговля на Черном море оказалась в руках итальянских (венецианских, а затем генуэзских) купцов, которые основали в Крыму свои фактории. Торговые пути переместились в Восточный Крым, и это стало одной из причин упадка экономики Херсонеса.

К середине XV в. жизнь в нём окончательно угасла. Прошло время и земля погребла под собой руины некогда большого, прекрасного города.

Интересные факты

- В Херсонесе отбывали ссылку политические противники константинопольских властителей: папа римский Мартин, низложенный император Юстиниан II, его соперник Вардан Филиппик, братья Льва IV Хазарина, самозванный сын Романа IV.

- Посещала Херсонес греческая королева Ольга, герцог Спартский Константин, принц греческий Георгий, российский император Александр III. Неоднократно посещал Херсонес последний российский император Николай II с семьей.

- Херсонесский колокол снимался в эпизоде фильма «Приключения Буратино» (момент прибытия главных героев на Поле чудес страны Дураков)

Раскопки

Лишь 400 лет спустя, в 1827 г., по распоряжению главного командира Черноморского флота и портов А. С. Грейга, были проведены первые раскопки с научными целями на месте погибшего Херсонеса, при которых было открыто три храма. Производителем работ, предположительно, был капитан Севастопольского порта Мориц Борисович Берх. Впоследствии они проводились отдельными лицами и организациями. Наиболее систематические раскопки начались в конце 80-х годов позапрошлого века. Двадцать лет жизни отдал им большой энтузиаст и организатор будущего музея К. К. Косцюшко-Валюжинич.

За годы Советской власти Херсонесский историко-археологический заповедник превратился в один из крупнейших научно-исследовательских центров, стал базой, где ведут исследовательскую работу ученые — археологи всего мира и проходят практику студенты университетов. Систематические раскопки помогли восстановить историю древнего города-государства.

Музей-заповедник очень популярен, ежегодно его посещают десятки тысяч экскурсантов. Их привлекают коллекции эпиграфических памятников (в том числе всемирно известная присяга граждан Херсонеса III в. до н. э.), произведения искусства, ремесленные изделия и орудия труда, предметы быта, которыми пользовались жители Херсонеса.

Наиболее ценные находки из раскопок античных городов Крыма представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Государственного Исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, а также других.

Архитектурные памятники

Центральная площадь Херсонеса

Агора (центральная площадь) Херсонеса располагается в средней части главной улицы. Заложенная здесь при первоначальной планировке города в V в. до н. э. она не изменила своего назначения до его гибели. В античную эпоху здесь находились храмы, алтари, статуи богов, постановления народного совета.

После принятия христианства в IV в. на агоре появился новый архитектурный ансамбль, состоявший из семи храмов. В середине XIX века в честь киевского князя Владимира, крестившегося в Херсонесе (Херсоне), на ней строится собор, носящий его имя.

Театр

Херсонесский театр был построен на рубеже III и IV веков, он вмещал более 1000 зрителей. Здесь устраивались представления, народные собрания и празднества.

В период римского владычества театр также служил ареной для боёв гладиаторов. Когда христианство становится официальной религией Римской империи спектакли были запрещены. Театр пришёл в запустение и на его руинах были возведены два христианских храма. Один, размещавшийся на орхестре, был разобран при реставрации. Второй — большой крестообразный храм — сохранили. Он получил название «Храм с ковчегом».

Единственный античный театр, найденный на территории СНГ.

Базилика в базилике

В мае 2007 года вандалы опрокинули колонны «базилики в базилике», некоторые колонны раскололись, был повреждён мозаичный пол.

Башня Зенона

Башня Зенона — оборонительная фланговая башня Херсонеса, одно из наиболее сохранившихся оборонных сооружений города.

Колокол

Табличка на колоколе гласит:

Колокол отлит в Таганроге в 1778 г. из турецких пушек, взятых в качестве трофея. На нем изображены покровители моряков — св. Николай и св. Фока. После Крымской войны был вывезен в Париж, где находился до 1913 г. Во время непогоды использовался как сигнальный колокол.

В 1803 году, по указу императора Александра I, колокол был отправлен в Севастополь и предназначался для строящейся церкви Святого Николая. После Крымской войны 1853—1856 гг. союзные войска Англии и Франции вывезли колокол из Севастополя в числе трофеев. Возвращение колокола состоялось 23 ноября 1913 года при большом стечении народа и сопровождалось торжественным Крестным ходом.

Юрий Пересунько, журналист

Обрывистый берег Гераклейского полуострова острым мысом рассекает волны Черного моря. Закрыв глаза, вижу, как, усталые и потрепанные от долгого плавания, в надежно закрытую от штормов бухту входят парусники первых переселенцев из Гераклеи Понтийской.

Как сходят на чужой для них берег бронзовые от загара воины-греки, а за ними нестройной цепочкой - женщины, старики, дети, чтобы начать историю Херсонеса Таврического, вольного города-государства Северного Причерноморья.

Скифы и тавры, Боспорское царство и русский князь Владимир - кто только не пытался покорить этот город Херсонес Таврический, основанный в 422 году до нашей эры. А Херсонес Таврический каждый раз, как легендарная птица Феникс, более полутора тысячелетий вновь и вновь возрождался из пепла. Но в 1399 году татары разгромили и сожгли город, засыпав улицы пеплом, из которого он уже не смог восстать вновь. И как реквием о погибшем читаются слова А. М. Горького:

«На утесе, омываемом беспокойными волнами Понта, лежат груды камня, зияют глубокие ямы и возвышается полуразрушенная стена, массивностью своей напоминающая постройки мифических циклопов, - вот все то, что осталось от Херсонеса Таврического - города, в который, по словам Страбона, «многие цари посылали детей своих ради воспитания духа и в котором риторы и мудрецы всегда были почетными гостями».

Даже и беглый взгляд на эти развалины шести тысяч зданий, некогда поражавших своей красотой и росписью, а ныне превращенных в безобразные кучи щебня, навевает на душу чувство глубокой скорби, и чем яснее встают воспоминания о прошлом этого цветка эллинской культуры, тем сильнее охватывает зрителя печаль при виде огромной массы человеческого ума, энергии и знаний, превращенных временем в пыль и прах».

Севастополь утопал в изнуряющей жаре. Огромное, казавшееся расплющенным солнце висело над городом, заставляя прятаться в тень все живое. Даже море не приносило прохлады. Величественное и ленивое, оно нехотя шуршало прибрежными камешками, словно играя ими в послеобеденный час. Ни малейшего дуновения ветерка.

Станислав Францевич Стржелецкий медленно поднялся на развалины фланговой башни, судьба раскопок которой должна была решиться завтра на ученом совете музея, устало опустился на поседевшие от времени плиты. Отсюда открывалась широкая панорама древнего города и его окрестностей. Вот извилистая Карантинная бухта, глубоко вдающаяся в сушу. От башни к ней идет полуразрушенная стена, а под прямым углом от этого же места - другая, заканчивающаяся соседней круглой башней. Три стены-куртины вместе с башнями и берегом Карантинной бухты образовывали замкнутое пространство, где помещалась цитадель, прикрывавшая сердце торгового города - херсонесский порт. Сюда причаливали корабли, прибывшие в Херсонес из дальних стран. Видимо, здесь же, поодаль от складов и причалов, жили моряки, купцы, владельцы кораблей. Даже непосвященному человеку было видно, что ахиллесовой пятой Херсонеса был именно этот район, над которым господствовала Девичья гора.

Настаивая на раскопке фланговой башни, Стржелецкий брал на себя огромную ответственность. Правда, его поддерживали Инна Анатольевна Антонова и совсем еще молодой археолог, выпускник Свердловского университета Виталий Даниленко, руководивший отделом раскопок. Но это была идея Стржелецкого, обоснованная научными выкладками, к которым он пришел за долгие годы войны.

Тяжелое это было время для Станислава Францевича: на фронтах гибли тысячи и тысячи людей, а он должен был торчать в эвакуации, сохраняя экспонаты Херсонесского музея. Несколько раз просился добровольцем на фронт, но в военкомате говорили одно и то же: «Вы здесь нужнее. Фашистов и без вас разобьют, а вот уберечь достояние народа...» И он шел в огромный холодный дом, выделенный под хранилище, разжигал печку-«буржуйку», клещами выдирал из досок заржавевшие гвозди, доставал из ящиков рукописи музейной библиотеки, отчеты по раскопкам, монографии и старательно изучал все то, что могло бы после войны пригодиться на раскопках.

Медленно, час за часом тянулись длинные зимние ночи, и перед глазами, как наяву, вставала огромная яма, заваленная битым кирпичом, - раскоп лейтенанта флота Крузе, который произвел его в 1827 году по приказу главного командира черноморских портов. «Нечаянный археолог» Крузе искал тогда соборную церковь, в которой, по преданию, крестили великого князя Владимира. И только начиная с 1876 года началось практическое изучение Херсонеса. Сначала Одесское общество истории и древностей, затем эстафету принял подвижник археологии Косцюшко-Валюжинич, отдавший этому делу почти всю свою жизнь. После революции директором Херсонесского музея стал известный ученый-археолог доцент Ленинградского университета К. Э. Гриневич. Именно под его руководством была разработана

первая научная экспозиция, систематизированы фонды...

Пожалуй, в эти бессонные военные ночи Стржелецкий и обратил внимание на то, что при раскопках некрополя почти отсутствуют надгробия IV-III веков до нашей эры. хотя древние греки очень высоко чтили память умерших, приобщая их к героям и устанавливая на могилах красивые каменные плиты-стелы, являющиеся условным изображением храма. Даже во время древних битв противники прекращали военные действия, чтобы похоронить павших в бою. И горе было тем полководцам, которые, одержав победу, не позаботились о достойном погребении убитых. Плутарх приводит случай из времен Пелопоннесской войны, когда победоносных афинских стратегов, которым буря помешала предать погребению павших моряков и воинов, осудили на смертную казнь.

Стела Поликасты, дочери Гиппократа. Конец IV - начало III в. до н. э. Известняк

«Почему же нет стел того времени? Они, правда, есть, но их мало. Слишком мало. Известно всего четыре стелы. И найдены они... Ну да, они ведь найдены...»

Промелькнувшая мысль заставила лихорадочно пересмотреть весь архив раскопок, и вскоре Стржелецкий наткнулся на запись Косцюшко-Валюжинича, который еще в конце прошлого века первым раскопал левофланговую башню - за тысячелетия она превратилась в холм, который принимали за курганную насыпь. Сняв почти всю засыпь, Косцюшко-Валюжинич обнажил башню снаружи и нашел места стыка с прилегающими куртинами. В своем отчете он правильно оценил ее значение в обороне юго-восточного участка и всего Херсо-неса, подробно описал конструктивные особенности и отметил разновременность напластований. А в 1910- 1911 годах эти раскопки продолжил Р. X. Лепер, удалив всю засыпь и полностью обнажив конструкцию сооружения.

Тогда-то и были найдены четыре надгробные стелы, расписной карниз и круглая профилированная база. Они были частью старинной крепостной каменной кладки...

Нет, это не могло быть случайностью.

В который уже раз, проверяя самого себя, Станислав Францевич перечитывал труды по античной фортификации Вегеция, Филона Византийского. Особо обращали на себя внимание строки Филона Византийского, где он писал об эпохе диофантовых войн, когда греки считали осаду со стороны местных «варваров» не такой уж и серьезной, за что и поплатились однажды. Стржелецкий хорошо помнил древний, наспех заделанный пролом в одной из куртин. По-видимому, вскоре снаружи была построена и та полукруглая фланговая башня. Вероятно, херсонесцы поняли всю серьезность опасности со стороны воинственных скифов и начали срочно укреплять фланговые башни, делая их основными узлами обороны города. Работа была спешной.

И не было времени искать камень для строительства.

Эта мысль преследовала как наваждение. Стоило только закрыть отяжелевшие веки, как мысленно перед глазами вставал древний Херсонес....Шевелится, волнуется людскими головами главная площадь города - агора. Взоры сотен людей устремлены на невысокую трибуну, с которой спокойно взирает на знатных и простых жителей города главный жрец Херсонеса. А немного в стороне, величавые в своей неприкосновенности, стоят городские демиурги - выборные должностные лица. В белоснежных тогах, перекинутых одним концом через плечо, с золотыми украшениями на груди, они олицетворяют Совет города, который должен подчиниться решению народного собрания.

Волнуется агора, ждет, что скажет главный жрец.

Вот он величественно поднимает руку.

Свободные граждане полиса, - гремит над площадью его голос. - Наши предки были славными гражданами, и, когда они ушли в мир теней, чтобы превратиться в героев и богов, мы воздали им должное, увековечив их имена. Но сейчас настал тот час, когда они опять должны послужить своему городу. Варвары полчищами идут на нас, у них мощные стенобитные машины, которыми они попытаются проломить стены, чтобы затем разграбить и сжечь город, а ваших жен и детей превратить в бессловесных рабов. Кровь реками зальет вот эти улицы, и черный пепел ляжет на разрушенные и сожженные ваши дома. Я обращаюсь к вам, свободные граждане полиса, с просьбой пожертвовать надгробиями ваших предков и при помощи их укрепить наиболее слабые места в оборонительных стенах. Пусть наши предки помогут нам! И мы не останемся у них в долгу: придет время, и община воздвигнет им новые надгробия, где бы могли поселиться их души...

Едва заметное дуновение ветерка шевельнуло застоявшийся воздух, по глади Карантинной бухты пробежала легкая рябь. Станислав Францевич ласково погладил нагретые щедрым крымским солнцем облицовочные стены башни, зачерпнул горсть пыли, медленно просеял ее сквозь пальцы. Пыль веков... Наверное, вот так же много сотен лет назад на этой башне стоял часовой и зорко всматривался в даль, туда, за Девичью гору, откуда должна была показаться конница скифов. Почему-то хотелось, чтобы этим часовым был совсем еще юный воин, едва достигший возраста присяги... «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девой, богами и богинями олимпийскими...»

«Завтра... Что решит ученый совет?» - эта мысль не отпускала от себя, заставляя вновь и вновь взвешивать все «за» и «против». Многие не поддерживали Стржелецкого, доказывая, что раскопки башни - это выброшенные на ветер деньги и убитое зазря время, тогда как надо раскапывать жилые кварталы мертвого города. Возражала им Инна Анатольевна Антонова:

Уверенность и мужество необходимы не только при защите оборонительных рубежей, но и при их исследовании. Оборонительные сооружения дают возможность проследить рост города, увеличение численности его жителей и территории, определить время расцвета и упадка городской экономики, развитие военно-инженерного искусства и строительного дела. Но вся сложность в том, что, храня столь большой объем информации, боевые сооружения города вместе с тем и наиболее трудны для исследования. Да, обычно в жилых кварталах чуть ли не каждый взмах кирки археолога приносит какие-нибудь находки: разбитую амфору или оброненную монету, потерянный в панике пожара нательный крест или раздавленную рухнувшей кровлей костяную резную шкатулку. У оборонительных стен другая судьба: они умирали последними в пустом городе, лишенном жителей. Постепенно разваливаясь, они стали добычей времени, засыпая самих себя разложившимся раствором и обрушившимися камнями.

Не рискуя сразу начать разборку забутовки левофланговой башни, заложили первый шурф. Вел его Виталий Даниленко. Спрессованные веками, глина и камни не хотели поддаваться кирке, и приходилось почти зубами сантиметр за сантиметром вгрызаться во внутренности башни.

Наверху все так же нещадно палило солнце, а в глубине шурфа было сумрачно, от забутовочного камня и глины, по которым шел ствол шурфа, тянуло залежалостью. Даниленко сидел на корточках и медленно, сантиметр за сантиметром, выводил «на свет божий» появившийся угол тщательно обработанной плиты, которая шла по внутренней стороне кладки.

Оправдаются ли здесь для него лично строки Александра Блока, которые он очень любил?

Так явственно из глубины веков Пытливый ум готовит к возрожденью Забытый гул погибших городов И бытия возвратное движенье...

На плите начали вырисовываться архитектурные детали.

Что-то крикнули там, наверху. Вроде Инна Анатольевна объявила перекур и позвала обедать, но Даниленко не слышал ничего. Работая ножом и кисточкой, он уже понял всю бесценность своей находки. Теперь даже студенту-первокурснику было бы ясно, что плита, заложенная во внутреннюю стену башни, представляет собой обломок погребальной стелы. Над карнизом был помещен фронтон с тремя акротериями, тимпан фронтона выкрашен в черный цвет. По черному же фону белой и желтой красками был нанесен растительный орнамент.

Даниленко осторожно счистил веками слежавшуюся глину, переведя дух, посмотрел наверх, в устье шурфа. Там, нарушая все правила техники безопасности, склонились почти все археологи. Видно было, как облизал пересохшие губы Станислав Францевич.

Виталий сдул пыль с проступающей на стене надписи, сначала шепотом, а потом громко прочитал:

Поликаста, дочь Гиппократа, жена Дельфа! Теперь в башне работали почти все более или менее

свободные сотрудники музея. Каждый день приносил новые находки. Уже было ясно видно, что ядро башни укреплялось изнутри камнями «вторичного употребления». Росла гора разбитых на несколько частей стел. Велика же была опасность, нависшая над Херсонесом, если при постройке башни с ними обращались как с обычным материалом. Правда, в поклонении умершим греки оставались греками: все стелы и надгробные памятники лежали лицом вниз.

Наверху, соединяя стелы воедино, работали то Антонова, то Стржелецкий, то Даниленко. Стелы представляли собой вертикальные плиты высотой до ста семидесяти, шириной от двадцати восьми до сорока восьми, толщиной до двадцати двух сантиметров. На лицевых гранях красной, черной или синей краской были четко прописаны имена умерших. Мужские имена сопровождались именем отца, женские - именами отца, мужа или того и другого одновременно: Стратон, сын Агния; Ари-сто, дочь Агнокрита, жена Герофанта; Эро, жена Афинея.

Станислав Францевич, загоревший и исхудавший за эти дни, любовно обхаживал хорошо сохранившиеся стелы. Под одной из них когда-то была погребена Поликаста, дочь Гиппократа, жена Дельфа, под другой - Дельф, сын Евклида. Стелы лежали в кладке башни рядом, и это наталкивало на мысль, что Дельф и Поликаста при жизни были супругами, на кладбище их памятники стояли по соседству, затем одновременно взяты со своих мест и заложены в кладку башни. И почему-то всем хотелось верить, что Дельф и Поликаста очень любили друг друга.

Теперь уже все стелы можно было разделить на четыре группы.

Стригиль1 и сосуд для масла, меч с портупеей, сучковатый посох, погребальная лента. По этим атрибутам, даже если не сохранилось имени усопшего, можно было определить принадлежность памятника к женскому или мужскому погребению. Изображения ленты с алебастром характерны для памятников с женскими именами. Выбор же того или иного атрибута для мужского надгробия, по-видимому, был связан с возрастом, в котором умер человек. На памятнике мальчика или юноши изображался стригиль с сосудом для масла, то есть предметы, необходимые всякому молодому греку. Если умирал воин, то ему ставили памятник с изображением оружия. Символом же старости и мудрости был посох.

Заканчивался полевой сезон. Было снято двадцать пять рядов кладки, свыше восьмисот огромных камней, найден сто пятьдесят один фрагмент разбитых на части стел. Были перелопачены сотни кубометров забутовки, и теперь ее, процеженную сквозь пальцы, вывозили на свалку. Студенты-практиканты уже не радовались каждой новой находке и не визжали от восторга, рассматривая обломок терракотовой статуэтки, а, сдав после рабочего дня «шанцевый струмент» в каптерку, замертво падали в палатках, чтобы наутро видеть неугомонного, исхудавшего Стржелецкого - командующего всем этим парадом археологических находок.

В Древней Греции очень много времени и внимания уделялось спортивным состязаниям, физическому развитию молодых воинов. Особенно ценили борьбу. Схватки происходили на любой утоптанной площадке, а зачастую прямо на дороге в пыли. Чтобы потом легче было счистить с кожи налипшую грязь и остатки масла, которым натирались перед поединком, у каждого юноши висел на поясе серповидный скребок - стригиль. - Прим. авт.

Теперь уже никто не помнит, кто же из рабочих подковырнул киркой обломок плиты, которая раньше не привлекала внимания. Рядом расчищал кладку Даниленко. На какую-то секунду на рабочей площадке стало тихо. Виталий инстинктивно обернулся и не поверил своим глазам: с обломка надгробной плиты смотрел - да-да, именно смотрел - юноша. Виталий отбросил в сторону нож, кисточку, помог рабочему прислонить плиту к камню. В башню уже спускались Антонова, Стржелецкий, кто-то еще и еще... А ОН спокойно и внимательно смотрел мимо них в пространство, на залитую солнцем верхнюю площадку башни, словно осознавая свое возрождение и понимая ту радость, которую принес людям своим появлением из глубины веков.

Мы идем по залам Херсонесского музея, сопровождает меня Виталий Николаевич Даниленко.

Не знаю, - говорит он, - повезет ли мне еще раз так, как это было при раскопках той башни. Начиная их, готовясь перелопатить сотни кубометров грунта, мы шли на риск, но благодаря необыкновенному археологическому чутью и научному обоснованию Станислава Францевича все вышло как нельзя лучше. Бесценные археологические сокровища вынуты из башни. Расписные надгробия и архитектурные детали - высокие образцы древнегреческого искусства - составляют ныне гордость музея, некоторые же выставлены в античных залах Эрмитажа. Они дают огромный материал для изучения истории Херсонеса, вносят новые подробности в историю войн со скифами. Использование надгробных памятников для укрепления оборонительных сооружений города наглядно показывает силу скифов, вынудивших греков принять экстренные меры для своей защиты. Особенно интересна наша завершающая находка - портрет юноши. Он не может быть сопоставлен ни с расписными пагасскими стелами, ни с росписями из Казанлыкского склепа, ни с более поздними росписями склепов Боспора. Несоизмеримо мастерство художников, создавших эти произведения искусства. Ближайшие аналоги нашего фрагмента - рисунки греческих мастеров IV-III веков до нашей эры на фресках Помпеи и Геркуланума. Мы склонны датировать памятник второй половиной IV века до нашей эры. Это пока единственный образец живописи того времени.

История исследования цитадели Херсонеса может быть подразделена на три хронологических этапа. Первый охватывает время с 1897 до 1910 гг., когда раскопки здесь проводились К.К. Косцюшко-Валюжиничем и Р.Х. Лепером. Основное внимание исследователями в это время уделялось изучению оборонительных сооружений юго-восточного участка обороны Херсонеса. В 1897 г. К.К. Косцюшко-Валюжинич приступил к раскопкам восточной оборонительной стены цитадели – 20 куртины, и XVII башни. В ходе этих работ он исследовал пять разновременных оборонительных стен, каждая из которых была пристроена к наружной стороне предшествующей, и оборонительные башни. В 1901,1905-1906 гг. он раскопал ограничивавшую цитадель с северо-запада 18 куртину, отделявшую цитадель от портового района города, а также на небольшом участке, протяженностью 20 м, восточную 21 куртину, находившиеся поблизости он нее термы и средневековый храм. К 1907 г. в основном были завершены раскопки по всему протяжению юго-восточного сектора оборонительной линии Херсонеса. Наряду с оборонительными сооружениями, К.К. Косцюшко-Валюжинич исследовал внутреннюю площадь застройки цитадели, примыкавшую к 18, 19 и 21 куртинам, но отчета уже не успел написать, так как скончался в 1907 г. К сожалению, судя по имеющимся архивным материалам, ситуация у 18 куртины осталась ему не ясной. Здесь на плане раскопок видны лишь обрывки стен двух средневековых помещений, примыкавших к куртине, и более ранняя трехчастная прямоугольная пристройка, которая впоследствии была раскопана В.В. Борисовой.

Неизвестна и глубина исследованной площади, однако можно предполагать, что в связи с намечавшимся здесь строительством нового здания музея, К.К. Косцюшко-Валюжиничем были вскрыты верхние слои на значительной площади северной половины цитадели. Но вместе с этим общий характер юго-восточного участка обороны Херсонеса К.К. Косцюшко-Валюжиничем был детализирован и понят правильно. Он отметил многократность строительных работ и в ряде случаев определил верные даты строительства. Впервые в Херсонесе К.К. Косцюшко-Валюжинич привлек к датировке самого раннего ядра башни XVII амфорные клейма, обнаруженные в ходе раскопок керамической мастерской, которая была разрушена в ходе строительства этого оборонительного комплекса. Исследователь правильно определил функциональное назначение и дату строительства башни XX первых веков н.э., хотя впоследствии эта дата была искажена и относилась учеными к разному времени. После смерти К.К. Косцюшко-Валюжинича исследования на территории цитадели возобновились только в 1910 г. под руководством Р.Х. Лепера. Помимо работ в юго-восточном и северо-восточном районах Херсонесского городища и его некрополя, он провел масштабные раскопки башни XVII,20 куртины с внутренней и наружной стороны3, а внутри цитадели продолжил работы по исследованию средневекового храма и площади к востоку от часовни у 19 куртины.

К сожалению, Р.Х. Лепер, перегруженный большим объемом раскопочных работ и преподаванием в гимназии, не оставил отчетов о своих раскопках в Херсонесе, а его записи в дневниках маловразумительны. Поэтому о его работах в цитадели можно судить только по отредактированным и опубликованным К.Э. Гриневичем дневникам, где он частично, но не всегда верно, интерпретировал результаты раскопок Р.Х. Лепера. В целом, оценивая первый этап работ на территории цитадели Херсонеса, следует подчеркнуть, что за этот период был проведен огромный объем археологических работ: открыты с напольной и тыльной сторон, кроме 21 куртины, оборонительные стены и башни, а глубина раскопок на многих участках достигла 5-6 м. В результате этих раскопок были выявлены очертания цитадели, прослежены некоторые особенности оборонительного строительства, определены даты и последовательность возведения куртин, а также башен. Основное внимание в это время уделялось оборонительным сооружениям, а работы внутри укреплений велись только с учетом предполагавшегося строительства здесь нового здания музея.

Данные, полученные на этом этапе, в значительной степени были обесценены несовершенной методикой раскопок, фиксации строительных остатков и обработки археологического материала. Начало нового этапа в исследовании цитадели связано с именем К.Э. Гриневича, который обратился к планомерному изучению оборонительных сооружений юго-восточного района Херсонеса. Он обобщил все известные к тому времени данные раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича, Р.Х. Лепера и теоретические исследования А.Л. Бертье-Делагарда. К.Э. Гриневич преследовал цель не только проанализировать конструкцию оборонительных сооружений, но и определить даты каждого строительного периода. Впервые была подвергнута обоснованной критике общая концепция оборонительного строительства в Херсонесе, предложенная А.Л. Бертье-Делагардом. К.Э. Гриневич, наряду с изучением оборонительных сооружений, поставил задачу исследовать внутреннюю застройку цитадели, уделив основное внимание изучению 19 куртины, вдоль которой и был выбран участок для раскопок. В 1926 г. его внимание было сосредоточено на участке к югу от часовни, раскопанной в 1907 г., где ранее работы не проводились. Исследователь впервые выделил шесть разновременных строительных периодов, отражавших особенности застройки этого участка с III в. до н.э. до позднего средневековья.

Но, к сожалению, работы велись на небольшой площади и, вскрыв сеть разновременных стен, не дали полного плана ни одной постройки. В 1928 г. раскопки проводились к северу от упомянутой часовни до калитки у XVI башни. Верхние слои здесь были удалены ранее, при раскопках К.К. Косцюшко-Валюжинича. К.Э. Гриневич раскопал большое здание, состоявшее из восьми одинаковых по размерам прямоугольных помещений, каждое из которых имело узкий коридор с восточной стороны. Исследователь интерпретировал этот комплекс как гимнасий позднеримского времени. Несмотря на довольно значительный объем археологических работ, планиметрическая и стратиграфическая реконструкция всего участка, где раскопки велись три полевых сезона, не были сделаны. Например, неясным осталось, действовала ли калитка у XVI башни во время функционирования предполагаемого гимнасия, который впоследствии был интерпретирован как казармы римского гарнизона.

Только по редкой фотографии удалось определить, что калитка была засыпана и эта насыпь, сделанная для укрепления 19 куртины в связи с поднятием высоты последней, была удалена, что не отмечено К.Э. Гриневичем в отчете. Несмотря на ошибки, ни в коем случае нельзя умалять заслуг К.Э. Гриневича в исследовании такого сложного и недостаточно изученного памятника, которым в то время была цитадель Херсонеса. Он первый суммировал данные разновременных раскопок оборонительных сооружений юго-восточного участка обороны города, а также снабдил анализ всех памятников чертежами, планами, разрезами и фотографиями из раскопок разных лет. Именно К.Э. Гриневич первым поставил задачу послойного вскрытия внутренней площади цитадели, определил стратиграфию напластований и, таким образом, выполнил по мере возможностей того времени стоявшую перед ним задачу.

После исследований К.Э. Гриневича раскопки цитадели надолго прекратились, что, с одной стороны, объясняется началом широкомасштабных работ в северном районе Херсонеса, который активно разрушался морем, а, с другой, – начавшейся вскоре Великой Отечественной войной. Работы были продолжены только в конце 50-х гг., когда Херсонесский музей получил значительные средства для срочной консервации крепостной ограды, в том числе и в юго-восточном районе городища. При подготовке к этим работам было проведено археологическое изучение ряда объектов, для чего была организована специальная экспедиция. Отряд В.В. Борисовой, начавший работы у XVI башни в составе объединенной экспедиции, продолжал исследования этого района, и после окончания консервационных работ, что положило начало третьему этапу исследования цитадели. В результате этих работ к 1969 г. были открыты два относительно крупных здания. Одно из них примыкало к 18 куртине, между башней XVI и калиткой в 18 куртине, и было частично перекрыто двумя утолщениями башни XVI.

По мнению В.В. Борисовой, это здание было возведено во II в. и неоднократно перестраивалось за счет примыкающей улицы. Латинские клейма на черепице, остатки штукатурки и размеры постройки позволили исследовательнице интерпретировать это здание как дом, принадлежавший какому-то административному лицу расквартированного здесь римского гарнизона. Второе здание, также раскопанное В.В. Борисовой, находилось рядом с описанным, с южной стороны разделявшей их улицы, и состояло из шести различных по площади прямоугольных помещений, сообщавшихся между собой входами. Этот комплекс был интерпретирован В.В. Борисовой как казармы римского гарнизона. В 1968-1969 гг. работы были сосредоточены к юго-востоку от прежнего участка, на площади крупной постройки, частично вскрытой К.К. Косцюшко-Валюжиничем и Р.Х. Лепером. Но В.В. Борисовой были исследованы лишь верхние слои северной части здания12, поэтому она и не интерпретировала раскопанный объект.

С 1970 г. раскопки в цитадели проводились систематически, хотя и не ежегодно, отрядом под руководством И.А. Антоновой. Первоначально работы были сосредоточены на изучении оборонительных сооружений, но наряду с этим было начато исследование терм первых веков н.э. у башни XIX. С 1983 г. раскопки на территории цитадели стали вестись ежегодно широкими площадями, охватывая и ключевые прилегающие оборонительные сооружения13. Археологическому изучению подверглось около 70% внутреннего пространства цитадели. За эти годы раскопано 74 помещения римской и средневековой эпох разного функционального назначения, исследовано около 20 объектов оборонительных сооружений, более 30 дренажных и водосточных каналов, улицы, площади, выявлена планировочная градостроительная структура, а также получен значительный археологический и эпиграфический материал, который в совокупности с результатами предшествующих работ позволил получить достаточно полное представление о жизни на территории цитадели Херсонеса в римский период, когда здесь дислоцировался римский гарнизон14. Полное археологическое исследование цитадели еще не закончено, однако имеющийся в настоящее время материал требует своего осмысления, что в свою очередь позволит четче и последовательнее наметить план завершающего этапа работ по изучению внутренней планировки цитадели Херсонеса.

smartlandaltay.ru Туристический портал - Алтай.

smartlandaltay.ru Туристический портал - Алтай.